为什么Delta如此危险?它如何感染细胞?

图片来源:Janet Iwasa,犹他大学

冠状病毒有一层奢华的糖衣。“这很惊人,”Rommie Amaro盯着电脑模拟的SARS-CoV-2的标志性刺突蛋白之一想,这种蛋白从病毒表面突出来,它被称为聚糖的糖分子包裹着。

加州大学圣地亚哥分校的计算生物物理化学家Amaro说:“当你看到所有的聚糖时,它几乎无法辨认。”

许多病毒的外层蛋白质由聚糖覆盖,就像披着羊皮的狼一样,对人体免疫系统进行伪装。但去年,Amaro的实验室小组和合作者基于结构和遗传数据,用一台超级计算机逐个原子渲染,创造了迄今为止最详细的这种外套的可视化形象。2020年3月22日,她在推特上发布了模拟结果。不到一个小时,一位研究人员在评论中问道:蛋白质顶部裸露的、没有涂层的环是什么?

Amaro完全不知道。但10分钟后,德克萨斯大学奥斯汀分校的结构生物学家Jason McLellan插嘴说:这个未被覆盖的环是一个受体结合域(RBD),是与人类细胞受体结合的三个峰的一部分。

在Amaro的模拟中,当RBD上升到聚糖云上方时,两个聚糖俯冲下来将其锁定在某个位置,就像自行车上的支架。当Amaro在计算机模型中对聚糖进行突变时,RBD崩溃了。McLellan的团队建立了一个方法,在实验室里做同样的实验,2020年6月,合作者报道称,两种聚糖变异降低了spike蛋白质绑定到人类细胞receptor的能力。以前没人意识到冠状病毒的这个特点,也就是说,切断这两种糖可能会降低病毒的传染性,尽管研究人员还没有办法做到这一点。

自COVID-19大流行开始以来,科学家们一直在详细了解SARS-CoV-2如何感染细胞。通过分析感染过程,他们希望找到更好的方法,通过改进治疗方法和疫苗来阻断它,并了解为什么最新的毒株,如德尔塔变种,更具有传染性。

经过19个月的工作,加上几十年的冠状病毒研究,对SARS-CoV-2如何入侵人类细胞做出了详尽的描述。科学家们已经发现了关键的适应性,这些适应性帮助病毒以惊人的力量抓住人类细胞,然后一旦进入细胞就隐藏起来。之后,当它离开细胞时,SARS-CoV-2执行了一个关键的处理步骤,使其颗粒准备感染更多的人类细胞。正是这些工具使病毒得以如此迅速地传播,夺走了数百万人的生命。“这就是为什么它很难控制的原因,”伦敦帝国理工学院的病毒学家Wendy Barclay说。

每个SARS-CoV-2病毒粒子(病毒粒子)的外表面点缀着24-40个排列随意的刺突蛋白,这些蛋白是其与人类细胞融合的关键。对于其他类型的病毒,如流感,这些外部融合蛋白是相对坚硬的。然而,根据德国法兰克福马克斯·普朗克生物物理研究所的生化学家Martin Beck和他的同事在2020年8月发表的工作,SARS-CoV-2的spike非常灵活,并在三个点上旋转。

这使得这些尖刺可以四处翻转、摇摆和旋转,从而使它们更容易扫描细胞表面,并使多个尖刺结合到一个人体细胞上。Beck说,其他冠状病毒没有类似的实验数据,但由于刺突蛋白序列在进化上高度保守,可以公平地假设这种特征是共享的。

SARS-CoV-2病毒粒子的低温电子断层扫描图像(比例尺:30纳米)。图片来源:B. Turoňová等人/《Science》

在大流行早期,研究人员证实,SARS-CoV-2尖峰蛋白的RBD附着在一种被称为ACE2受体的熟悉的蛋白质上,这种蛋白质装饰着大多数人类喉咙和肺细胞的外部。这种受体也是引起严重急性呼吸系统综合症(SARS)的病毒的停靠点。但与SARS-CoV相比,SARS-CoV-2与ACE2的结合强度估计要高2-4倍,因为RBD中的几个变化稳定了其病毒结合热点。

令人担忧的SARS-CoV-2变异往往会在刺突蛋白S1亚基上发生突变,第二个刺突亚基S2促使病毒与宿主细胞膜融合。

例如,阿尔法变体包括刺突蛋白序列的10个变化,这导致RBD更有可能停留在“上升”位置。北卡罗来纳州达勒姆杜克人类疫苗研究所的结构生物学家priyamvada Acharya正在研究尖峰突变,他说:“它使病毒更容易进入细胞,从而帮助病毒继续传播。”

目前正在世界各地传播的Delta变种在S1亚基中有多个突变,其中包括RBD中的三个突变,这似乎可以提高RBD与ACE2结合并逃避免疫系统的能力。

一旦病毒尖刺与ACE2结合,宿主细胞表面的其他蛋白质就会启动一个导致病毒和细胞膜合并的过程。

引起SARS的病毒,SARS-CoV,使用两种宿主蛋白酶中的任何一种来入侵:TMpRSS2(读作tempress two)或组织蛋白酶L(cathepsin L),TMpRSS2是快速进入的途径,但SARS-CoV通常通过依赖于cathepsin L的内体(脂质包围的气泡)进入细胞。然而,当病毒粒子通过这一途径进入细胞时,抗病毒蛋白会捕获它们。

SARS-CoV-2与SARS-CoV不同的是,它有效地利用了呼吸细胞外部大量存在的TMpRSS2酶。首先,TMpRSS2在刺突S2亚基8上切割一个位点。这个切口暴露出一系列疏水氨基酸,这些氨基酸迅速地将自己埋在最近的细胞膜上——宿主细胞的细胞膜上。接下来,延长的尖刺会像拉链一样折叠起来,迫使病毒和细胞膜融合。

SARS-CoV-2与细胞融合的动画。作者:Janet Iwasa,犹他大学

然后病毒将其基因组直接注入细胞。根据Barclay和她伦敦帝国理工学院的同事在4月份发表的研究成果,通过以这种弹簧加载的方式入侵,SARS-CoV-2比SARS-CoV感染得更快,并避免被困在核内体中。

该病毒通过TMpRSS2的快速进入解释了为什么疟疾药物氯喹作为COVID-19的治疗药物在临床试验中没有发挥作用,尽管在实验室中进行了早期有希望的研究。结果证明,他们使用了完全依赖组织蛋白酶进入内体的细胞。Barclay说:“当病毒在人类气道中传播和复制时,它不使用内体,因此作为一种内体干扰药物的氯喹在现实生活中并不有效。”

该发现还指出,蛋白酶抑制剂是一种很有前途的治疗选择,可以防止病毒利用TMpRSS2、组织蛋白酶L或其他蛋白酶进入宿主细胞。但是一种TMpRSS2抑制剂,甲磺酸卡莫司他,在日本被批准用于治疗胰腺炎,阻断了病毒进入肺细胞,但在初步临床试验中,该药物没有改善患者的预后。

德国灵长类动物研究中心感染生物学室主任Stefan pöhlmann说:“从我的角度来看,应该存在蛋白酶抑制剂,如广泛的抗病毒药物,从一开始就可以对抗新的疾病爆发和预防未来的大流行。”

感染的下一步就不太清楚了。犹他大学(University of Utah in Salt Lake City)的化学家Janet Iwasa说:“一旦你进入细胞,就会有更多的黑盒子。”她正在开发一种带有注释的病毒生命周期动画。“有更多的不确定性和相互矛盾的假设。”

病毒将其RNA基因组射入细胞后,细胞质中的核糖体将病毒RNA的两段转化为长串氨基酸,这些氨基酸随后被剪切成16种蛋白质,包括许多参与RNA合成的蛋白质。之后,会产生更多的RNA,为总共26种已知的病毒蛋白质编码,包括用于制造新病毒粒子(如尖刺)的结构性蛋白质和其他附属蛋白质。通过这种方式,病毒开始大量复制自己的信使RNA。但它需要细胞的机制来将这些mRNA转化为蛋白质。

一种猖獗的冠状病毒变种如何削弱我们的免疫防御

冠状病毒在很多方面接管了这一机制。病毒学家Noam Stern-Ginossar和她在以色列Rehovot的Weizmann科学研究所的团队,放大了SARS-CoV-2抑制宿主mRNA翻译有利于其自身的三种机制。Stern-Ginossar说,没有一个是这种病毒所独有的,但其综合效应、速度和影响程度似乎是独一无二的。

首先,病毒会消灭竞争对手:病毒蛋白Nsp1是病毒到达后第一批被翻译的蛋白质之一,它招募宿主蛋白系统地切割所有没有病毒标签的细胞信使RNA。当Stern-Ginossar的团队把同样的标签放在宿主信使RNA的末端时,信使RNA并没有被切断。

第二,感染降低了细胞中70%的蛋白质转译。根据两个研究小组的研究结果,Nsp1再次成为主要的罪魁祸首,这一次它在物理上阻断了核糖体的进入通道,使mRNA无法进入。Stern-Ginossar说,剩下的少量翻译能力是专门用于病毒RNA的。

最后,病毒关闭了细胞的警报系统。这种情况会以多种方式发生,但Stern-Ginossar的团队发现了一种SARS-CoV-2的明确机制:病毒阻止细胞mRNA离开细胞核,包括旨在提醒免疫系统感染的蛋白质指令。另一个研究小组证实了这一发现,并再次指出Nsp1这种蛋白质似乎堵塞了细胞核的出口通道,所以没有东西能逃脱。

因为基因转录本不能离开细胞核,被感染的细胞不会释放很多干扰素——这些是信号蛋白,提醒免疫系统病毒的存在。SARS-CoV-2在关闭这一警报系统方面特别有效:与包括SARS-CoV和呼吸道合胞病毒在内的其他呼吸道病毒相比,SARS-CoV-2感染诱导的干扰素水平显著降低。今年6月,研究人员报告了Alpha变体的突变,这似乎使它能够更有效地抑制干扰素的产生。

Stern-Ginossar说:“很明显,SARS-CoV-2是一种速度非常快的病毒,它具有独特的能力,可以在第一阶段阻止我们的免疫系统识别和抗击感染。当免疫系统意识到有病毒存在时,它已经太多了,以至于免疫反应蛋白有时会以比正常速度更快的速度涌入血液,从而造成损害。医生在大流行早期就发现,一些COVID-19患者病情严重,会因为对SARS-CoV-2的过度免疫反应以及病毒本身而受到伤害。一些已证实的治疗方法通过抑制这种免疫反应来发挥作用。”

一旦病毒接管了宿主翻译,它就开始对宿主进行改造,根据自己的需要对细胞的内部和外部进行广泛的改造。

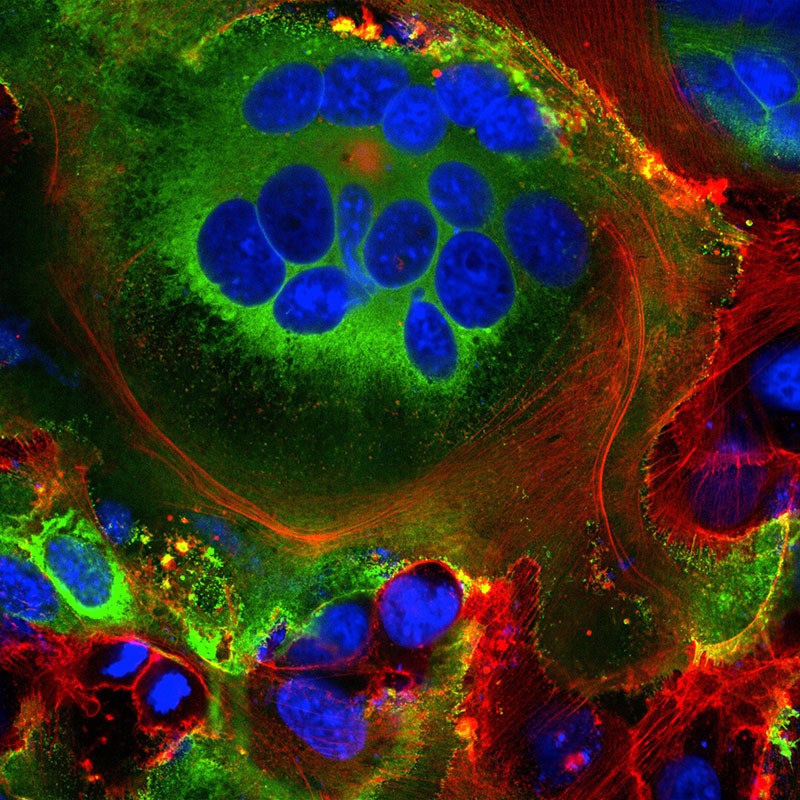

首先,一些新合成的病毒刺突蛋白到达细胞表面,并从宿主细胞膜中刺出。在那里,它们激活了一个宿主钙离子通道,这将一层脂肪涂层驱逐到细胞的外部——与自然融合的细胞(如肌肉细胞)上的涂层相同。此时,被感染的细胞与表达ACE2的邻近细胞融合,发展成为巨大的单个呼吸细胞,其中充满多达20个细胞核(如下图)。

表达SARS-CoV-2刺突蛋白(绿色)的细胞中可见融合细胞结构(合胞体)。细胞核为蓝色,细胞骨架为红色。图片来源:Mauro Giacca

伦敦大学国王学院的分子生物学家Mauro Giacca说,这些被称为合胞体的融合结构是由艾滋病毒和单纯疱疹病毒等病毒感染引起的,而不是SARS病毒。他领导的研究小组于4月18日发表了这一发现。他假设,合胞体的形成可以让受感染的细胞长时间生长,产生越来越多的病毒粒子。“这不是一种肇事就跑的病毒,”他说。由北京中国医学科学院研究员孙强领导的另一个研究小组发现,一些感染Covid -19的细胞甚至与淋巴细胞形成合胞体,淋巴细胞是人体自身的免疫细胞之一。这是肿瘤细胞免疫逃避的已知机制,但在已知的病毒中没有报道。它表明,被感染的细胞通过简单地抓住附近的免疫侦察细胞并与之合并,从而避免了免疫检测。

在细胞内部,更多的变化正在发生。像其他冠状病毒一样,SARS-CoV-2将长而薄的内质网(ER),一种参与蛋白质合成和运输的扁平膜网络,转变成双膜球体,就像内质网在吹泡泡一样。这些双膜囊泡(DMVs)可能为病毒RNA的复制和翻译提供了一个安全的地方,保护它不受细胞内固有免疫传感器的影响,但这一假设仍在研究中。

制造DMVs的蛋白质可能是很好的药物靶点,因为它们似乎是病毒复制所必需的。例如,宿主蛋白TMEM41B需要调动胆固醇和其他脂质来扩大ER膜,使病毒的所有部分都能进入。“当你取出TMEM41B时,它会对感染产生重大影响,”德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部的冠状病毒研究员Vineet Menachery说,他参与了这项研究。冠状病毒跨膜蛋白Nsp3也可能是一个目标:它在DMVs的壁上创建一个冠状孔,将新生成的病毒RNA21输送出去。

大多数病毒都有一个外包膜,也就是所谓的包膜,它们直接在细胞边缘组装,在离开细胞的过程中利用细胞自身的质膜来形成这种特征。但新合成的冠状病毒蛋白质走了一条不同的道路。

多年来,有证据表明,冠状病毒通过高尔基复合体(Golgi complex)被运送出细胞。高尔基复合体是一种类似邮局的细胞器,它将分子包装在细胞膜上,并将它们送到细胞的其他部分。在那里,病毒从高尔基复合体的膜形成一个脂质包膜;马里兰州巴尔的摩市约翰霍普金斯大学的病毒学家和细胞生物学家Carolyn Machamer说,新形成的病毒粒子随后被带到高尔基囊泡内,到达细胞表面,在那里它们被吐出细胞。

但是在12月,位于马里兰州贝塞斯达的美国国家心肺血液研究所的细胞生物学家尼Nihal Altan-Bonnet和她的同事报告说,他们已经检测到冠状病毒通过溶酶体离开细胞。溶酶体是一种充满酶的细胞垃圾桶,能够分解细胞部分。Altan-Bonnet说,阻断高尔基分泌途径似乎并不影响传染性病毒的释放量。她的研究小组的证据表明,病毒蛋白质通过进入内质网形成一层包膜,然后接管溶酶体离开细胞。研究人员目前正在测试阻断溶酶体退出过程的抑制剂,作为潜在的抗病毒候选药物。

与从质膜中出芽相比,通过高尔基体或溶酶体离开细胞是缓慢而低效的,所以科学家不知道为什么SARS-CoV-2会这样做。Machamer怀疑高尔基体或溶酶体来源的包膜的脂质成分在某种程度上比来自质膜的脂质成分更有利于病毒。她说:“如果我们能更好地理解这一部分,就会有很大的机会开发出新的抗病毒疗法。”

在离开细胞的过程中,还有一件事使这种病毒成为一种强大的感染力量:快速切断五个氨基酸的位置,让病毒准备攻击下一个目标。

其他冠状病毒在刺突的S1和S2亚基连接处有一个单一的精氨酸氨基酸,而SARS-CoV-2有一个由5个氨基酸组成的系:脯氨酸、精氨酸、精氨酸、丙氨酸和精氨酸。

pöhlmann说:“因为这个部位不寻常,我们关注了它,结果发现,是的,这个部位是肺细胞入侵的关键。”2020年5月,他和他的同事报告称,一种名为furin的宿主细胞蛋白质识别并剪辑了这一串氨基酸,而这一切割对病毒有效进入人类肺细胞“至关重要”。

这不是研究人员第一次在病毒上发现furin裂解位点。荷兰的一项研究也发现,具有完整furin裂解位点的冠状病毒比没有furin裂解位点的冠状病毒更快地进入人类气道细胞。

Furin被怀疑在病毒粒子组装期间或释放前的某个点切割位点。伊利诺斯州芝加哥洛约拉大学的病毒学家Tom Gallagher说,这个时间可能解释了为什么病毒通过高尔基体或溶酶体存在。病毒一旦组装,就会进入细胞器,在那里它可以被furin蛋白酶浸泡

通过切断S1和S2亚基之间的键,furin切割使病毒粒子刺突蛋白松散,因此在细胞进入期间,它们对TMpRSS2的第二次切割作出反应,TMpRSS2暴露了迅速隐藏在宿主细胞膜中的疏水区域,Gallagher说。如果棘突没有被furin预先剪断(也不总是如此),它们就会绕过TMpRSS2,并通过较慢的内体途径进入,如果有的话。

两种冠状病毒变体,Alpha和Delta,改变了furin的裂解位点。在Alpha变体中,最初的脯氨酸氨基酸变成了组氨酸(p681H);在Delta变种中,它变成精氨酸(p681R)。Barclay说,这两种改变都使序列的酸性降低,而且氨基酸链的碱性越高,furin识别和切割它的效率就越高。我们可以假设,这是病毒在传播方面变得更好了。

更多的呋喃切割意味着更多的刺突蛋白准备进入人类细胞。在SARS中,只有不到10%的刺突蛋白被启动,在SARS-CoV-2中,这一比例上升到50%。在Alpha变种中,超过50%。在高度可传播的Delta变体中,超过75%的尖峰是预先准备好感染人类细胞的。

科学界对SARS-CoV-2的理解仍处于初级阶段。关键未知因素包括与每种棘突蛋白结合所需的ACE2受体数量;S2位点被TMpRSS2切割的确切时间;病毒-细胞膜融合所需的尖峰数量。2020年4月,旧金山加利福尼亚大学的一个研究小组发现SARS-CoV-2和人类蛋白332之间至少有相互作用。

要跟上快速变异的病毒的步伐并不容易。专家们一致认为,到目前为止,大多数突变与病毒传播的有效性有关,而与病毒对宿主的损害程度无关。本月,一项研究报告说,与早期版本的病毒相比,Delta变异病毒在人的肺和喉咙中生长得更快,水平更高。

但目前还不能确定Delta的突变是如何以这种方式增强了这种变异的这是许多实验室正在努力解决的问题。